- TOP

- 難聴について

難聴について

改訂日:2023年11月22日

聞こえのしくみ

外耳、中耳、内耳、蝸牛神経、そして大脳の見事な連携プレーで音は聞こえる!

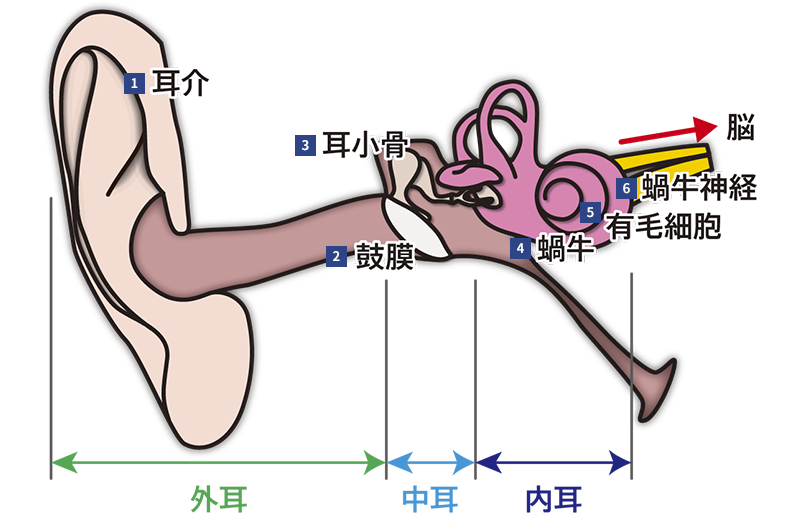

耳は3つの部分から

成り立っています

- 音を集めて鼓膜まで伝える外耳

- 音を増幅する中耳

- 音の振動を電気信号に変換する内耳

1

耳介

耳介が空気の振動を集める

2

鼓膜

鼓膜が空気の振動をキャッチ

3

耳小骨

耳小骨が振動を増幅する

4

蝸牛

蝸牛の中のリンパ液が振動

5

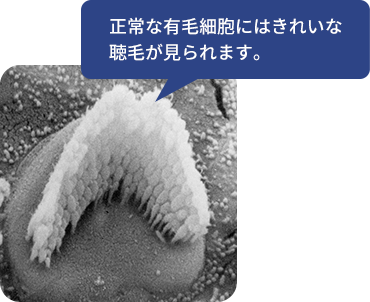

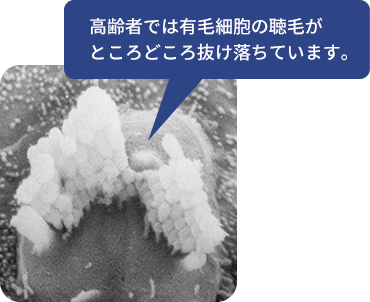

有毛細胞

リンパ液の振動により「有毛細胞」が刺激を受けて、その刺激を電気信号に変える

6

蝸牛神経

電気信号が、蝸牛の中の神経細胞から蝸牛神経を通って、脳に伝わる

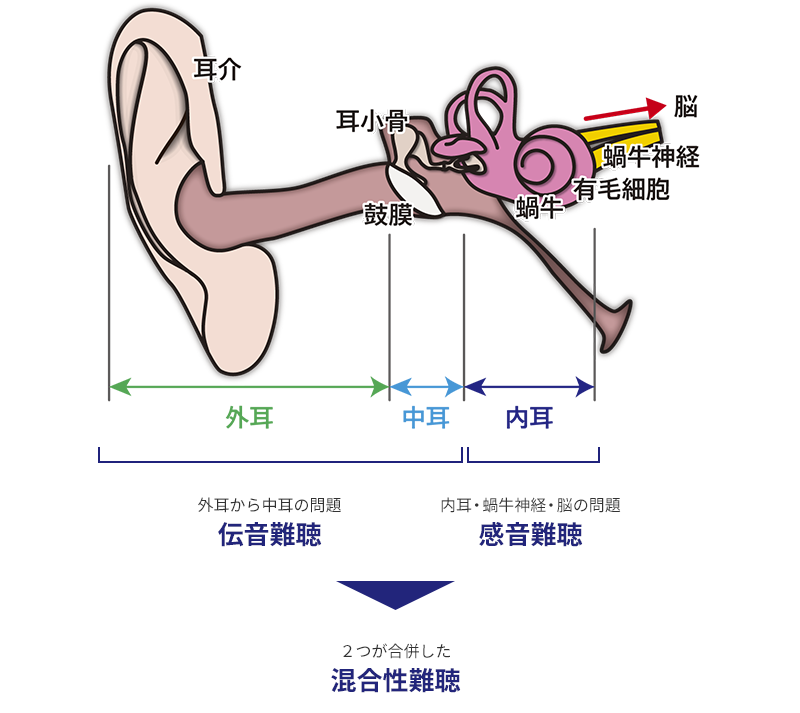

難聴とは?

聞こえにくい状態を「難聴」と言います。

- 外耳、中耳に原因のある伝音(でんおん)難聴

- 内耳、蝸牛神経、脳に原因のある感音(かんおん)難聴

- 伝音難聴と感音難聴の2つが合併した混合(こんごう)性難聴

伝音難聴は手術で改善するケースもある

伝音難聴は、外耳や中耳になんらかの障害があることで起こります。外耳道炎、急性中耳炎などでは一時的な症状である場合も多く、薬物投与などで改善することが多いです。

一方、滲出性中耳炎、鼓膜穿孔(慢性中耳炎)や耳硬化症などでは手術で改善することもあります。治療が難しい場合でも補聴器を装用することで適切な音を内耳に届けられれば、問題なく聞こえることも多いです。耳鼻咽喉科を受診してください。

感音難聴は補聴器を装用することが大切である

感音難聴は、内耳、蝸牛神経、脳の障害によって起こります。急性に生じる突発性難聴などや慢性的に生じる騒音性難聴・加齢性難聴、生まれつきの先天性難聴などがあります。急性難聴は早期の薬物治療等で改善することもあります。また騒音性難聴は予防が重要になります。加齢性難聴などは現在は治療は困難ですが、補聴器で聞こえを補うことで、認知症予防、生活の質を改善させることができます。また、重度難聴の方には人工内耳手術を行うことで聞こえが戻る可能性があります。

混合性難聴は症状に応じた治療を選択する

混合性難聴は、伝音難聴と感音難聴の2つが合併した難聴です。伝音難聴と感音難聴のどちらの症状が強いかは個人差があるため、症状に応じて各種治療や補聴器などを使用します。

難聴の影響

難聴になるとさまざまな社会生活に支障をきたします。

そして認知症のリスクが大きくなります。

必要な音が聞こえず、

社会生活に影響を及ぼす

危険を察知

する能力が低下する

家族や友人との

コミュニケーション

がうまくいかなくなる

自信がなくなる

認知症発症の

リスクを大きくする

社会的に孤立し、

うつ状態に

陥ることもある

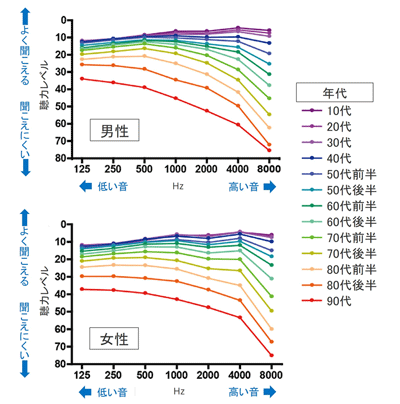

加齢と難聴(加齢性難聴)

40歳代から聴覚の衰えは始まる!75歳以上では約半数が難聴に悩んでる!

加齢による聴力の低下は一般的に高音域から始まります。40歳代のうちはあまり自覚することはないでしょう。しかし、確実に高音域の聴力レベルは下がってきます。早期に予防することが大切です。

60歳代になると、「軽度難聴」レベルまで聴力が低下する音域が増え、聞こえが悪くなったことを感じる人が急激に増えてきます。さらに70歳をこえるとほとんどの音域の聴力が「軽度難聴」〜「中等度難聴」レベルまで低下してしまいます。65-74歳では3人に1人、75歳以上では約半数が難聴に悩んでいるといわれています。

Wasano K et al, Patterns of hearing changes in women and men from denarians to nonagenarians, Lancet Reg Health West Pac, 2021より改変

難聴の予防

加齢に伴う難聴は、老化現象の一種なので、誰にでも起こりうることです。

しかし、進行を遅らせる、加齢以外の原因を避けるという意味での予防は十分に可能です。

耳にやさしい生活を心がける

大音量でテレビを見たり

音楽を聴いたりしない

騒音など、大きな音が

常時出ている場所を避ける

騒音下で仕事をしている方は耳栓をする

静かな場所で

耳を休ませる時間を作る

老化を遅らせるための生活習慣の見直し

生活習慣病の管理

栄養バランスがとれた食事

適度な運動

規則正しい睡眠

禁煙

早期発見、早期治療のために定期的に耳鼻咽喉科受診を!

耳鼻咽喉科で

聞こえの検査

早期に補聴器で

聞こえをサポート