委員会からのお知らせ

「診療所における言語聴覚士雇用に関するアンケート調査」の集計結果

日耳鼻渉外委員会

担当理事:飯野ゆき子

委員長:土井 勝美

相談役:廣瀬 肇

委員:三輪 高喜 三代 康雄 中村 晶彦

はじめに

日本耳鼻咽喉科学会は、平成27年度の事業計画の一つとして、言語聴覚士の雇用促進を取り上げた。この背景には、耳鼻咽喉科診療、特に耳鼻咽喉科診療所の将来像を考えた際に、従来の耳鼻咽喉科診療に加えて、聴覚障害、平衡障害、咀嚼・嚥下障害、音声・言語障害、そして発達・認知障害に対するリハビリテーションなどのより特化した耳鼻咽喉科医療を提供できるよう、これらの付加医療の提供に従事する言語聴覚士、臨床検査技師、理学・作業療法士を耳鼻咽喉科の診療業務の中に組み入れて行く必要があることがあげられる。しかし現在、耳鼻咽喉科診療所が上記のメデイカルスタッフを雇用することには多くの課題が残されているのは明白である。

そこで、当渉外委員会では、現在すでに言語聴覚士を雇用している診療所の医師に、言語聴覚士雇用の現状・課題について情報の提供をお願いすることにした。また、各地方部会代議員の中で、現在言語聴覚士を雇用していない診療所の医師にもご協力をお願いして、言語聴覚士の雇用に関する現時点での認識を調査することにした。さらに、実際のアンケート調査に際しては、現在言語聴覚士雇用ありの診療所の医師、言語聴覚士雇用なしの診療所の医師に加えて、それらの診療所に勤務する言語聴覚士自身からも意見を聴取した。

対象と方法

「診療所における言語聴覚士雇用に関するアンケート調査」の実施に際して調査票を郵送したのは、渉外委員会で抽出した言語聴覚士を雇用している診療所医師22名、各地方部会代議員の中で現在言語聴覚士を雇用していないと考えられる診療所医師104名、そして現在診療所に勤務している言語聴覚士(15施設)である。それぞれのグループ別に回答をお願いしたアンケート調査票の内容を示す(図1~3)。

結果

言語聴覚士を雇用している診療所医師22名中15名(68%)、現在言語聴覚士を雇用していない診療所医師104名中69名(66%)から回答が得られた。また、現在診療所に勤務する言語聴覚士22名(15施設)からも回答が得られた。アンケート調査の結果を順に報告する。

1.言語聴覚士雇用ありの診療所医師の回答(15名)

診療所で雇用している言語聴覚士の割合は、常勤が67%、非常勤が53%で、常勤のみ雇用、非常勤のみ雇用、そして常勤+非常勤の雇用が混在していた。雇用言語聴覚士数は多くの施設で1名であったが、複数名の言語聴覚士を雇用する診療所もあり、平均の雇用数は常勤4.3名、非常勤2.4名であった。

職務内容としては、常勤言語聴覚士では音声・言語障害60%、聴覚障害53%、発達・認知障害40%、咀嚼・嚥下障害20%の順で、一方、非常勤言語聴覚士では音声・言語障害47%、咀嚼・嚥下障害47%、聴覚障害27%、発達・認知障害27%の順となった。その他の職務内容としては、外来診療の介助、受付業務、院外での乳幼児健診への出張などが含まれていた。これらに付随して生じる診療報酬としては、脳血管リハビリテーション、音響分析、音声機能検査、嚥下機能評価、摂食機能療法、発達検査、知能検査、認知検査、心身医学療法、各種の聴覚検査、耳鳴検査、補聴器適合検査、高度難聴指導料などさまざまな内容について回答があった。

言語聴覚士全体での職務内容としては、音声・言語障害38%、発達・認知障害36%、咀嚼・嚥下障害28%、聴覚障害23%、その他12%となり、今回のアンケート調査の対象となった診療所では、主として音声・言語障害、発達・認知障害、嚥下・咀嚼障害に特化した診療が行なわれていることが示唆された。

現時点では、診療所において聴覚障害を担当する言語聴覚士雇用の比率は決して高くないが、一方で、聴覚障害に特化した診療所では1か月間に担当する聴覚障害の患者数が常勤言語聴覚士1名あたり102.6名、非常勤言語聴覚士1名あたり12.3名、1週間に聴覚障害の職務時間が常勤言語聴覚士1名あたり360時間、非常勤言語聴覚士1名あたり123時間との報告もあり、この領域での言語聴覚士雇用の需要の大きさ、将来的な聴覚専門言語聴覚士の雇用促進が期待された。

言語聴覚士雇用の方法としては、言語聴覚士からの紹介が最多で40%、言語聴覚士協会からの紹介13%、通常の求人広告13%、インターネット上での紹介サイト13%であり、医師・病院からの紹介は0%であった。将来的に日耳鼻と言語聴覚士協会との連携強化により、言語聴覚士協会や医師・病院からの働きかけを高めることで、耳鼻咽喉科診療所における言語聴覚士雇用をさらに促進していくことが可能であると示唆された。

言語聴覚士雇用に際して特別な設備投資が必要であったか否かについては、80%の診療所が必要とし、残り20%では必要なしとの回答であった。設備投資の内容としては、施設基準を満たす個別の訓練室の設置が11施設と最多で、具体的には摂食・嚥下障害のリハ室、聴覚検査の防音室、音場検査用の聴力検査室などの設置、補聴器外来用スペースの確保などが該当していた。

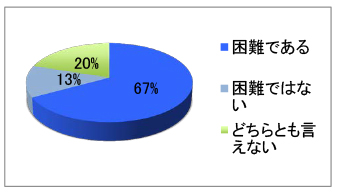

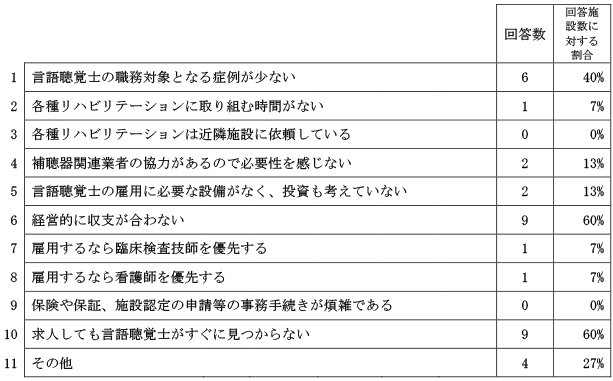

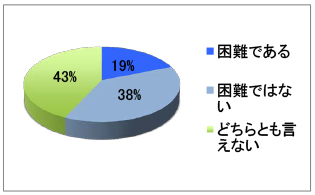

現在言語聴覚士を雇用する診療所においても67%の医師が常勤の雇用は困難とし、33%の医師が非常勤の雇用も困難であると回答した(図4)。言語聴覚士雇用が困難と考えられる具体的な理由を複数回答可で尋ねたところ、経営的に収支が合わない60%、求人しても言語聴覚士がすぐに見つからない60%、言語聴覚士の職務対象となる症例が少ない40%の3つが主たる理由であった(表1)。各種リハビリテーションの必要性を感じない13%、言語聴覚士雇用に必要な設備投資がむずかしい13%、各種リハビリテーションに取り組む時間がない7%がこれに続いていた。

女性言語聴覚士が大部分を占めること、豊富な経験を有する優秀な言語聴覚士の雇用の継続がなかなか困難であるという現状を考えると、やはり、結婚・出産・子育てなどにより一度現場を離れた言語聴覚士の再雇用の問題は、避けて通れない重要な課題の一つである。子育てがひと段落して、生活にも余裕ができ、再び病院・診療所での勤務を希望する言語聴覚士がいるのであれば、言語聴覚士協会との連携の中で、それらの言語聴覚士を積極的に耳鼻咽喉科診療に組み入れていくための方策を検討していく必要がある。残念ながら、言語聴覚士雇用ありの診療所においてさえも、現時点で産休・育休、育児時間の調整、院内保育など、何らかの休職・再雇用への取り組みを行っている診療所の割合は20%に留まっていた。女性言語聴覚士の支援、再雇用への取り組みは、日耳鼻における将来的な重要課題の一つである。

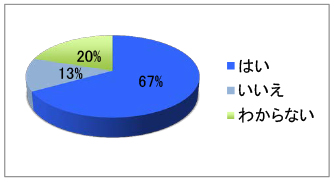

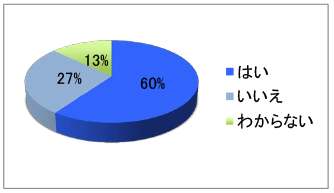

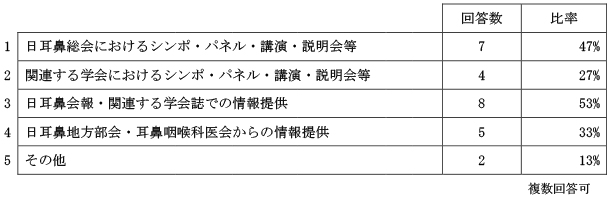

言語聴覚士雇用による収益の増加は、診療所におけるその雇用を大きく促進すると雇用ありの診療所の医師67%が考えていた(図5)。言語聴覚士雇用に関する情報提供が必要と考える医師も60%と多く(図6)、具体的な情報提供としては、日耳鼻会報および関連する学会誌での情報提供53%、日耳鼻総会・日耳鼻専門医講習会におけるシンポジウム・パネル・講演47%、日耳鼻地方部会・耳鼻咽喉科医会からの情報提供33%、そして関連する学会におけるシンポジウム・パネル・講演が27%との希望であった(表2)。

2.言語聴覚士雇用なし診療所医師の回答(69名)

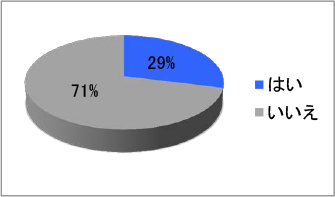

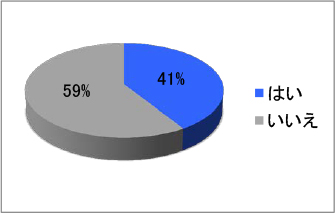

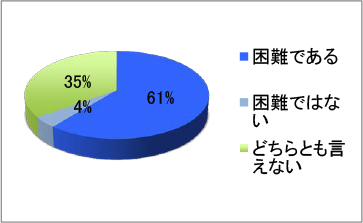

言語聴覚士雇用なしの診療所の医師の29%は常勤言語聴覚士の雇用を考えたことがあり、41%の医師は非常勤言語聴覚士の雇用を考えたことがあった(図7、8)。逆から見ると、71%の医師は常勤言語聴覚士の雇用についてこれまで考えたことがなく、非常勤言語聴覚士の雇用についても59%が考えたことはなかったということになる。言語聴覚士雇用を考えたことはあるものの、一方で、61%の医師は常勤の雇用は困難と考え、19%の医師は非常勤の雇用も困難と考えていた(図9、10)。

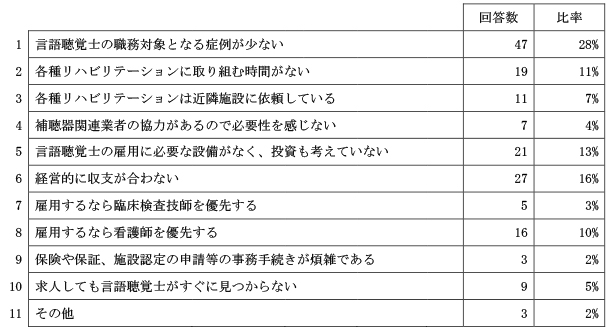

言語聴覚士雇用が困難と考える理由を同様に複数回答可で尋ねたところ、言語聴覚士の職務対象となる症例が少ない28%、経営的に収支が合わない16%、言語聴覚士雇用に必要な設備投資がむずかしい13%、各種リハビリテーションに取り組む時間がない11%、雇用するなら看護師を優先する10%、各種リハビリテーションの必要性を感じない7%、求人しても言語聴覚士がすぐに見つからない5%など、言語聴覚士雇用ありの診療所医師とほぼ同じ内容であった(表3)。

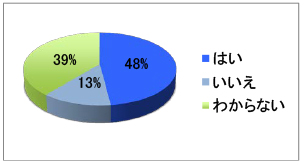

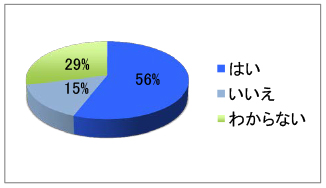

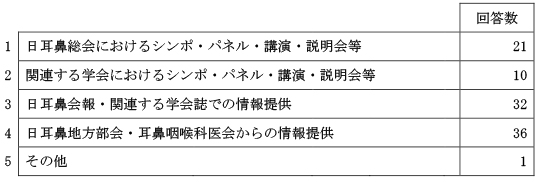

一方で、現在言語聴覚士雇用なしの診療所の医師の48%が、雇用により収益が増加するのであれば雇用は促進されると考えており(図11)、また、56%の医師は雇用に関する情報提供を歓迎するとしていた(図12)。具体的な情報提供についても、言語聴覚士雇用ありの診療所医師とほぼ同じ比率で、日耳鼻総会・日耳鼻専門医講習会、日耳鼻会報・関連する学会誌、日耳鼻地方部会・耳鼻咽喉科医会、関連する学会からの情報提供を求めていた(表4)。

将来的に言語聴覚士雇用を考える際にどのようなルートで雇用を考えるかとの問いには、言語聴覚士協会からが35名と最多で、言語聴覚士からの紹介10名、通常の求人広告7名、インターネットでの紹介サイト7名と、これも雇用ありの診療所医師とほぼ同じ比率であった。

将来的に言語聴覚士を雇用した際の休職・再雇用に関する意識は、雇用ありの診療所医師とほぼ同様に低く(20%)、言語聴覚士の生涯教育や認定言語聴覚士制度については、意見なしが27%、わからないが64%であり、言語聴覚士の雇用、職務内容、そして教育制度についてほとんど無関心と言ってもよい診療所医師の実態が浮き彫りになった。

3.診療所に勤務する言語聴覚士の回答(22名)

言語聴覚士協会に所属している割合は、全体では64%、常勤言語聴覚士は56%、非常勤言語聴覚士は83%であった。常勤言語聴覚士での雇用が73%、非常勤言語聴覚士での雇用は27%であった。質の高い診療を行いたいという診療所側の思惑、施設基準の認定や診療報酬の増額のために必要との診療所側の思惑、そして常勤のポジションを希望する言語聴覚士側の思惑が合致したことによるものと思われた。認定言語聴覚士の比率はまだまだ少なく、全体では14%、常勤で19%、非常勤では0%であった。

勤務内容としては、全体では週4.2日、月16.8回、1日7.9時間の勤務であった。常勤では、週4.8日、月20回、1日8.2時間の勤務、非常勤では週2.3日、月10回、1日7時間の勤務であった。

現在の診療所に雇用された経緯については、言語聴覚士からの紹介36%、通常の求人広告27%、言語聴覚士協会からの紹介5%の順であった。その他32%については、養成校での求人募集、直接院長からの誘い、診療所の開設時からの職員などが含まれていた。

診療所における需要と供給のバランスについては、82%の言語聴覚士は需要より供給が多いとの回答であった。言語聴覚士の77%はやはり常勤雇用を希望していた。常勤言語聴覚士の利点として、収入・生活の安定、生涯教育や技術向上、需要が高く、診療報酬を上げるためにも、非常勤言語聴覚士では採用が困難といった意見があった。一方で、23%は非常勤での雇用を希望していて、その理由は、時間の自由がきく、他施設での同時勤務も可能、勉強会などへの参加も自由などであった。

アンケートに回答した言語聴覚士全員が、診療所における雇用が増えれば良いと考えていて、また、雇用により診療所にはさまざまなメリットがあるはずと回答していた。具体的な内容としては、診療内容の幅が広がる、質の高い医療が提供できる、言語聴覚士の生涯教育が可能となる、患者の幅広いニーズに応えることができる、他の診療所との差別化が可能になる、診療報酬の加算により収益の増大が図れるなどの意見が寄せられた。

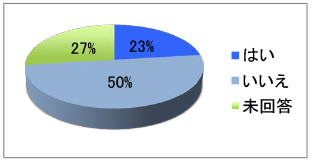

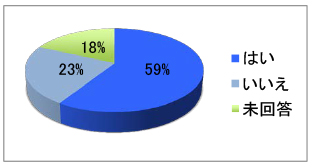

現時点での休職・再雇用の取り組みの有無については、言語聴覚士雇用ありの診療所医師の回答に一致して、23%の言語聴覚士しか診療所における取り組みを実感していなかった(図13)。一方で、休職・再雇用についての支援の必要性についての問いでは、59%の言語聴覚士はより進んだ取り組みを希望していた(図14)。診療所の医師に遠慮してか、未回答であった言語聴覚士が18%、意に反して回答した可能性のある言語聴覚士を含め「いいえ」が23%であった。具体的な内容としては、産休・育休・介護休暇の導入、休職中の連絡体制の整備、再雇用に関する情報提供、人材登録や地域別インターネット登録制度の確立、休職中の教育支援などについての希望が寄せられた。

複数回答による過去の就労実績では、アンケートに回答した言語聴覚士22名中、病院14名、老健施設6名、診療所6名、教育職4名、介護施設2名、2名は現在の診療所が初めての勤務先であった。

まとめ

今回のアンケート調査の結果を受けて、当渉外委員会から以下の提言を行いたい。

1)日耳鼻としては、言語聴覚士雇用の促進のためには、常勤および非常勤言語聴覚士の雇用によりいかに診療所の収益が増加するか、言語聴覚士雇用による職務内容の拡大により診療所の医療の質がいかに向上するか、言語聴覚士雇用による咀嚼・嚥下障害や発達・認知障害への参画により診療所-地域医療間の連携がいかに深まるか、診療所の地域医療への貢献がいかに高まるかを、さまざまな教育・啓蒙の機会を通して学会会員に周知させていくことが重要である。

2)地域医療との連携を深め、超高齢化社会における音声・言語障害、咀嚼・嚥下障害、発達・認知障害、聴覚障害、そして平衡障害・めまいなどに対するさまざまなリハビリテーション医学、予防医学にも診療所医師とともに言語聴覚士の積極的な参入が必要である。このような未来型の耳鼻咽喉科診療所のモデル化事業を推進することは学会の使命の一つであると考える。

3)言語聴覚士が担当する検査やリハビリテーションに関する診療報酬の改定、またリハビリテーション料の算定に際しての施設基準の緩和などにも日耳鼻が積極的な介入を行うことで、診療所における言語聴覚士雇用はより円滑に進めることが可能になる。

4)認定言語聴覚士制度などを利用した言語聴覚士生涯教育の確立を、言語聴覚士協会との連携の中で推進していくことも重要で、言語聴覚士の卒前・卒後教育への日耳鼻の積極的な協力が求められる。

謝辞

ご多忙の中、本アンケート調査にご協力とご支援を頂いた皆様に深謝致します。

図

図4:質問16)&17)常勤言語聴覚士、非常勤言語聴覚士の雇用は困難と思いますか?

表1:質問18)言語聴覚士雇用が困難と考える理由は?

図5:質問19)言語聴覚士雇用で収益が増えれば雇用は増加すると思いますか?

図6:質問20)言語聴覚士雇用に関する情報提供が必要と考えますか?

表2:質問21)言語聴覚士雇用に関する情報提供として具体的に何を希望しますか?

図7:質問1)常勤言語聴覚士の雇用を考えたことがありますか?

図8:質問2)非常勤言語聴覚士の雇用を考えたことがありますか?

図9:質問3)常勤言語聴覚士の雇用は困難と思いますか?

図10:質問4)非常勤言語聴覚士の雇用は困難と思いますか?

表3:質問5)言語聴覚士雇用が困難と考える理由は?

図11:質問6)言語聴覚士雇用で収益が増えれば雇用は増加すると思いますか?

図12:質問7)言語聴覚士雇用に関する情報提供が必要と考えますか?

表4:質問8)言語聴覚士雇用に関する情報提供として具体的に何を希望しますか?

図13:質問15)勤務する診療所では休職・再雇用への取り組みがありますか?

図14:質問16)休職・再雇用への取り組みが必要と考えますか?

日耳鼻専門医研修認可施設を対象とする「ST雇用の実態調査2017」の集計結果