補聴器を使って快聴ライフ!

使い始めるタイミングから選び方まで

補聴器はいつから使うべき?

補聴器は、「会話の声がはっきり聴きりにくい」「まわりの音が聴こえない」という状態になったときに、声や音の聴き取りを改善するために使用する管理医療機器です。似た機能の装置に後述する「集音器」がありますが、両者は明確に異なります。

どの程度聴こえが悪くなったら補聴器を使うかについては、年齢や職業により異なります。一般的には、周囲の人との会話で相手の話を聞き返すことが多くなったり、家族や友人から「聴こえが悪くない?」と言われたりしたら、補聴器の使用を検討してみてください。補聴器で得られる効果については個人差がありますが、事前に聴こえの検査を行ない、実際に補聴器を装用し、試聴してみれば効果と必要性が判断できます。

難聴は視力の低下と異なり自分では気づきにくい病気です。そして、聴こえにくさを放置していると、人との会話がかみ合わず疎外感を味わったり、日常生活にも支障をきたしたりして、うつや認知症のリスクが高まることもわかってきました。

現在、日本人の平均寿命はおおよそ男性81歳、女性88歳(*1)です。これに対し、健康寿命は男性約73歳、女性約75歳(*2)で、健康寿命と平均寿命の間には男性で8年、女性で12年以上の隔たりがあります。

補聴器で聴こえを保つことで、会話を弾ませ、いきいきとした生活を営んで、心身ともに健康長寿を目指していきましょう。

*1:厚生労働省「令和3年簡易生命表」より

*2:厚生労働省「健康寿命の令和元年値」より

「聞こえ」をセルフチェック!

会話をしているときに聞き返すことがよくある。 うしろから呼びかけられると気づかないことがある。 聞き間違いが多い。 見えないところからの車の接近にまったく気がつかないことがある。 話し声が大きいと言われる。 集会や会議など数人の会話がうまく聞き取れない。 電子レンジの「チン」という音やドアのチャイムの音が聞こえにくい。 相手の言ったことを推測で判断することがある。 家族にテレビやラジオの音量が大きいと言われることがよくある。

ひとつでも気になる項目、当てはまる項目がある場合は、

補聴器が必要かもしれません。

早めに耳鼻咽喉科・頭頸部外科を受診しましょう。

01「補聴器」と「集音器」は何が違う?

聞こえにくさをサポートする機器には、補聴器と似ていますが実は大きく異なる「集音器」があります。最近ではネット広告などでもよく見かけますし、補聴器より価格が手頃なので、「補聴器とどう違うんだろう」「安いなら集音器にしようかな」と迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで、ここではまず、補聴器と集音器の違いをご紹介しましょう。

「聞こえにくさを解消できるなら、どちらでもいいのでは?」とお考えの方も多いのですが、それは誤解です。

補聴器は医薬品医療機器等法で「人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、その適切な管理が必要」なため、厚生労働大臣が指定することが定められている「管理医療機器」ですが、集音器は「一般家電(音響機器)」です。

そもそも、補聴器と集音器では、使用目的や安全性の基準が異なります。

たとえば、補聴器は「一人ひとりの聞こえの状態に合わせ、聞き取りにくい音だけを大きくする」ように調整することができますが、集音器の場合は「音を一律に大きくする」ものがほとんどです。つまり、問題なく聞こえている音、大きくする必要のない音まで不必要に大きくしてしまうので、かえって聞こえにくくなったり、必要以上に大きな音にさらされたりする可能性もあります。

補聴器は管理医療機器ですから、品質はもちろん、安全性の基準が非常に厳しいのも大きな特徴のひとつです。

まずは耳鼻咽喉科・頭頸部外科を受診し、

聞こえの状態に合う補聴器を選びましょう

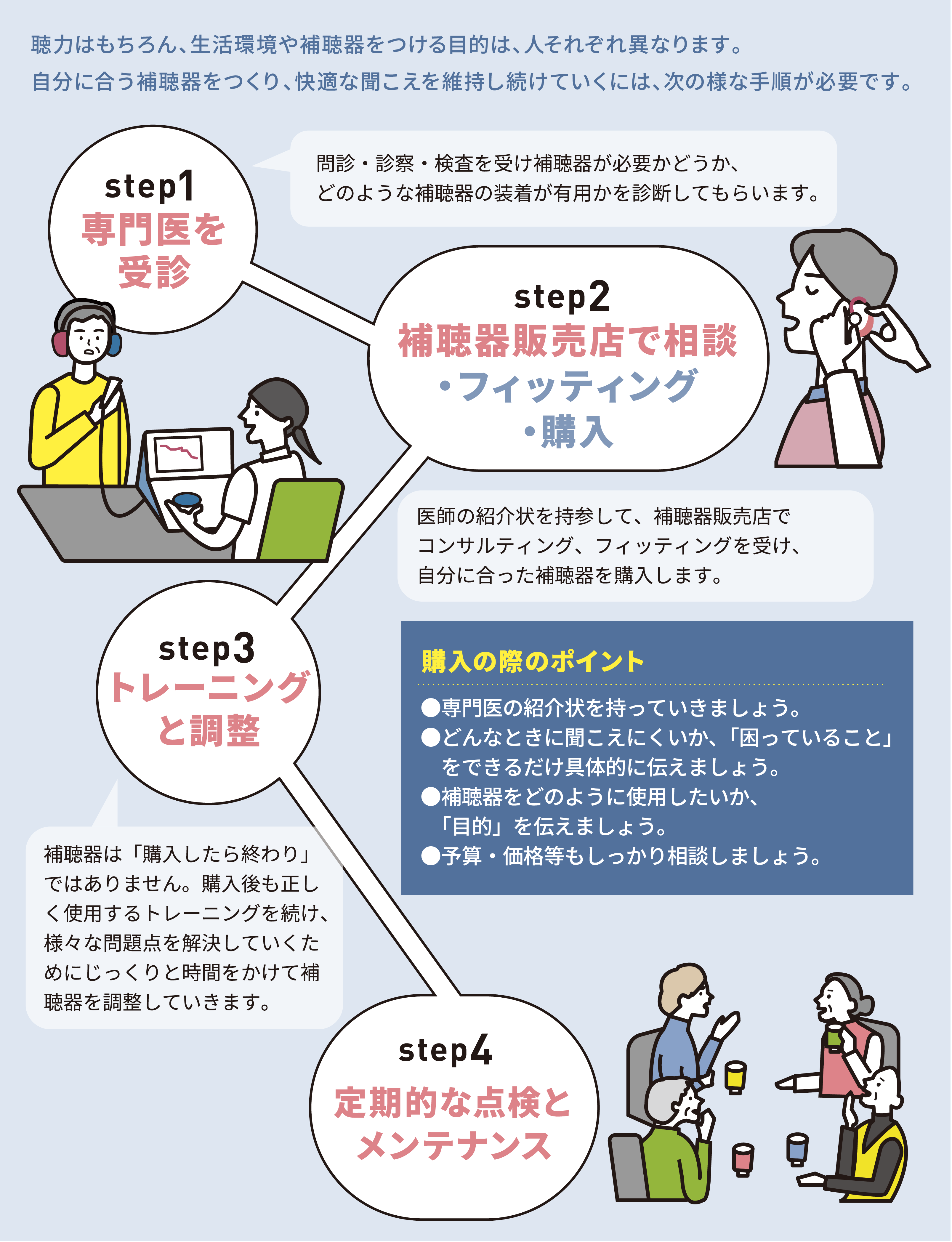

02自分にピッタリの「My補聴器」ができるまで

補聴器は、自分に合ったものを選ぶことに加えて、購入後のケアやメンテナンスがとても大切です。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が「補聴器のエキスパート」として委嘱している「補聴器相談医」に相談したうえ、専門の知識・技能を持った信頼できる「補聴器技能者」がいる補聴器販売店で購入しましょう。

03補聴器の種類と選ぶポイント

補聴器には、大きく分けて3つの種類があります。自分の聴力や使用目的、ライフスタイルなどを考慮した上で、自分に合ったタイプの補聴器を選ぶようにしましょう。

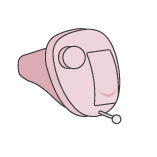

耳あな型

耳の穴に差し込んで使用します。自分の耳の穴の形に合わせてオーダーメイドでつくるため、ぴったり収まって外れにくく、マスクやメガネ、帽子の邪魔になりません。また、補聴器のマイクが耳の穴の入口にあるため、自然に近い音をとらえることができます。

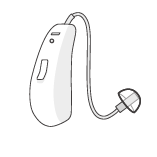

耳かけ型

耳の後にかけて使うタイプ。小型タイプから重度難聴向けのハイパワータイプまで種類やカラーバリエーションも豊富。操作性がよいため、補聴器を使い始めたばかりの方でも比較的簡単に使いこなすことができます。

ポケット型

本体をポケットに入れ、コードでつながったイヤホンを耳に差し込んで使用します。手元で本体を見ながら操作できるのが大きな特長のひとつ。また高出力が得られる機種もあり、重度難聴、高度難聴にも対応しています。

補聴器を選ぶ3つのポイント

➊必ず医療機関を受診し、

正確な検査と診断をもとに信頼できる

補聴器専門店で選びましょう

聴力の測定は補聴器店でも行えますが、知識・技術不足の店で購入してトラブルが生じているケースもあります。必ず専門医のもとで検査・診断を受け、信頼できる補聴器専門店を選んで購入しましょう。

➋難聴の程度に合った補聴器を選びましょう

補聴器は、機器の性能によって対応できる難聴の幅が異なります。自分の聴力に対応している機器の中から好みの補聴器を選ぶようにしましょう。

➌ライフスタイルに

合わせた形状のものを選びましょう

補聴器は種類によってフィット感が異なります。見た目の色やデザインだけで選ぶと、装着時の違和感がストレスとなってしまうことがあります。また、ライフスタイルに合わないタイプのものも、ストレスの原因になります。一定期間試用してみてフィット感やライフスタイルに合うかどうかを確認してから購入するようにしましょう。

04補聴器は「調整」を繰り返すことで

より頼れるパートナーになります

購入したばかりの補聴器は、生まれたての赤ちゃんのようなもの。

自分にピッタリの「My補聴器」に育て上げていくつもりで、じっくり時間をかけて調整を繰り返していきましょう。

私たちのまわりには、大小のさまざまな音があふれています。もし、それらの音をすべてそのままキャッチしていたら、うるさいだけでなく、情報過多で疲れ果ててしまうでしょう。

そうならないのは、外耳・中耳・内耳で構成される耳が、小さな音を増幅させたり、大きな音を減衰させたりして、適切な大きさの音量や音質に調整しているからです。

また、脳も、耳から伝わってきた音のすべてを認識しているわけではありません。脳は過去の経験と照らし合わせて「必要な音」と「不要な音」を取捨選択し、「意味のある音」だけを聞くというすばらしい能力を持っています。

人が大勢いる騒がしい環境の中でも、たった一人の人の声や言葉を聞き取ることができるのは、こうした脳の特殊な能力のおかげなのです。

デジタル化が進んだおかげで、近年の補聴器には、その人の聴力に合わせて聞き取りにくい小さい音を増幅する「利得調整」機能、大きすぎる音の増幅を抑制する「最大出力制限」機能、言葉がハッキリ明瞭に聞き取れるよう、周波数のバランスを調整する「音質調整」機能など、キャッチした音を「適切な音」に調整する“ヒトの耳に近い高度な機能”が備わっています。

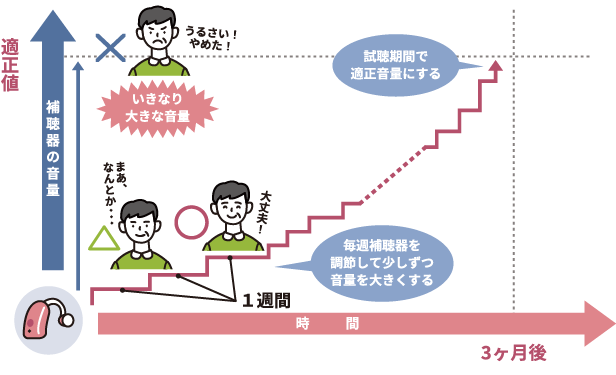

しかし、聴力の低下によって「あまり聞こえない状態」に慣れきっていた耳や脳が、「適切な音量」に順応できるようになるには時間がかかります。また、脳が順応するまでは、「うるさい」「音声は聞こえるのに、言葉として認識できない」といった問題を感じやすくなります。

そこで、最初は補聴器を「少しだけうるさい」程度のレベルに調整しておき、耳と脳を慣らすトレーニングをしながら、徐々に目標とする聞こえのレベルになるよう、時間をかけて補聴器を繰り返し調整していくことが大切です。

3つの主な調整

-

利得調整

利得調整聴力低下とともに聞き取りにくくなる小さい音を、大きく増幅させる。

-

最大出力制限

最大出力制限大きい音の増幅を抑制し、不快な雑音や音の響きなどを防ぐ。

-

音質調整

音質調整言葉や会話をハッキリ明瞭に聞き取れるよう、周波数のバランスを整える。

装用を開始した直後は、1~2週間に1回、少なくとも3回以上の調整が必要です。調整を繰り返すことで、より自分にピッタリの補聴器になっていきますから、とくに最初の3カ月ほどは何も問題がなくても、調整を繰り返していきましょう。

その後は、3〜6カ月に1回が目安です。

聴力は時間の経過とともに変化していきます。環境の変化や心身の健康状態によって「聞こえ方」が変化する場合もあります。気になるときは、できるだけ早めに調整を行いましょう。

05補聴器相談医とは

難聴の検査、診断、補聴器の必要性の判断、補聴器の選択、補聴器購入後の経過観察まで、一貫して行う補聴器のエキスパートです。

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では、聞こえにくさに悩む方が適切な補聴器を選び、利用できるように、補聴器相談医認定制度を設け、補聴器相談医を認定しています。

補聴器相談医は、難聴の方それぞれの「聞こえにくさ」に対応し、機能、価格などで合理的な補聴器の利用ができるよう助言します。

まず、聴力検査を行い、難聴の種類や度合いを診断した上で、治せる難聴に対しては治療を行い、治せない難聴に関しては「補聴器が必要か、どのくらい有効か」を診断します。

また、専門の補聴器販売店を紹介し、連携して補聴器選びのサポートも行います。

さらに、補聴器販売店において補聴器が適正に選択、調整されているか、販売が適正に行われているかを判断し、疑問があれば販売店の指導も行うなど、徹底したサポートを行います。

補聴器購入後も、聴力レベルが低下していないか経過観察を行い、適切な補聴器の使い方を指導いたします。どうぞ、安心してご相談ください。

補聴器購入の医療費控除を申請したい方は、

まず補聴器相談医へ

平成30年(2018年)度から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除を受けられることが厚生労働省、財務省によって承認されました。

医療費控除を受ける場合は、まず補聴器相談医を受診し、問診・検査を受けて「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を受け取りましょう。 その上で補聴器販売店へ行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出して補聴器を購入し、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと領収書を受け取って、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請・保存してください。

また、自治体によっては、難聴の度合いによって助成金が支給される場合があります。詳しくは、お住まいの地域の自治体にお問い合わせください。