「人生100年時代」を生き抜くために

嚥下障害の予防とケアで健康長寿を!

「人生100年時代」を生き抜くために

嚥下障害の予防とケアで健康長寿を!

飲み物や口で咀嚼された食べ物は、嚥下(飲み込み)と呼ばれる反射運動によって、咽頭(のど)を通過し、食道、そして胃へと送られていきます。何らかの原因でこの動作が阻害されてしまうと、食べ物がうまく飲み込めない、つまり、嚥下障害の症状が現れることがあります。食事を困難にする嚥下障害は、「食べる楽しみ」に大きく影響するのみならず、栄養状態を大きく悪化させる懸念があります。

嚥下障害の原因は、腫瘍(頭頸部癌など)や炎症などによって器質(構造)上の問題が起きているケース、また、うつ病など心理的な問題が影響しているケースなどさまざまです。また、認知症も嚥下障害の一因となります。

さらに嚥下障害は、加齢に伴う、咀嚼機能の低下や唾液の分泌量の減少、嚥下運動に関わる筋力の低下、あるいはサルコペニア(全身の筋力低下)といった生理的な変化も大きく影響します。たとえ目立った疾患がない場合でも、年齢とともにそのリスクは高まると言えるでしょう。

また、嚥下障害が引き起こす深刻な事態に誤嚥があります。誤嚥とは、本来口腔から咽頭、食道へと進むべき唾液や飲食物が、誤って気管のほうに入ってしまうことです。正常な嚥下運動では、食べ物や飲み物を飲み込む際、空気の通り道である気管の入り口は閉じられるのですが、嚥下障害によりその機能がうまく働かなくなってしまうのです。誤嚥が起こると、通常は、むせたり、咳き込んだりして、間違って侵入した唾液や飲食物を追い出し、体を守ろうとする気道防御反射が起きます。逆に言えば、食事のたびにむせたり咳き込んだりするのは、嚥下障害による誤嚥が起きているサインでもあります。高齢になるほどその反射力も低下するので、誤嚥しても気づかないことがあります。誤嚥は窒息の原因にもなりますが、唾液や飲食物に含まれる細菌が肺に侵入すると、「嚥下性肺炎(誤嚥性肺炎)」を引き起こします。誤嚥したからと言って必ず肺炎を起こすわけではありませんが、抵抗力が低下しがちな高齢者の場合ほど、その危険性は高いと言わざるを得ません。肺炎は、高齢者の死因の上位に上がる重大なリスクですので、誤嚥へのケア、ひいては嚥下障害への正しい対処は命を守るためにも重要なのです。

明らかな疾患によって嚥下障害が起こっている場合は、その治療が必要であるのは当然ですが、ひと口に嚥下障害といっても人によって、症状も原因もさまざまです。外科的な治療が行われることもありますが、嚥下姿勢の改善や、飲食物の量や形態の工夫などによって、スムーズな嚥下を取り戻せる場合もあります。飲み込みに少しでも不安がある場合は、年齢のせいだと諦めず、耳鼻咽喉科やその他の医療専門職に相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。また高齢の家族に、食事の時間が長くなった、たびたびむせる、などの症状が見られる場合も同様です。また、なるべく体を動かすようにして全身の筋力をキープすることや、舌を前後に出し入れする、口をすぼめて深呼吸をするなどの「嚥下体操」は、嚥下障害の予防に効果的です。いくつになっても美味しいものを楽しく食べられるように、そして、健康で長生きするために、嚥下障害の予防とケアを心がけましょう。

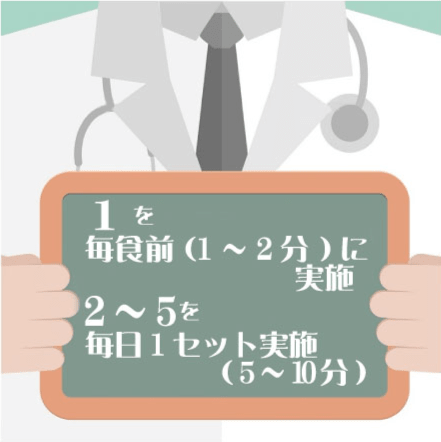

藤島式嚥下体操セット

※ http://www.hriha.jp/section/swallowing/gymnastics/ より引用

※ 特に軽症嚥下障害者の方々に有効な嚥下の基礎訓練です。詳細については、専門医や医療関係者の指導を受けられることをお勧めします。