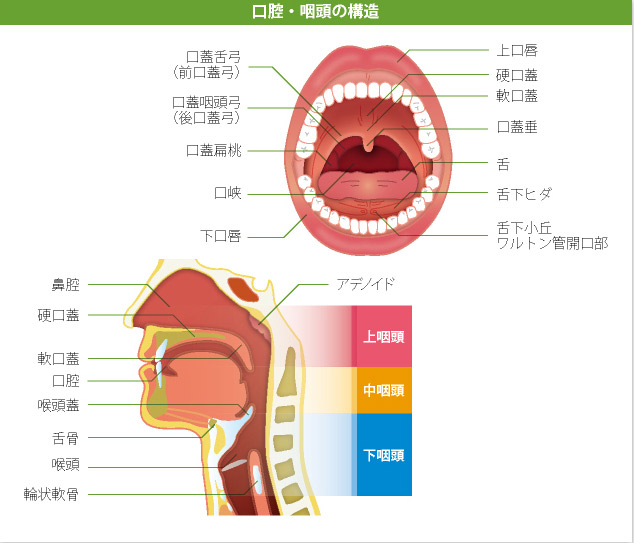

鼻、口、のど(咽頭と喉頭)はそれぞれつながっており、呼吸、嚥下(えんげ:物を飲み込む動作)、発声、ことばを発するなどの働きをしています。前の方にあるのが鼻腔、口腔、喉頭で、後の方にあるのが、上から上咽頭、中咽頭、下咽頭です。上咽頭は鼻で呼吸をする通り道であり、中咽頭と下咽頭は呼吸と食べものの通り道の一部となっています。口腔には歯、歯肉、舌、頬粘膜、唾液をつくる耳下腺と顎下腺の管の出口があり、上の方には硬口蓋があります。口蓋垂(こうがいすい)や口蓋扁桃は中咽頭になります。また子供の時に肥大している扁桃組織として、上咽頭にはアデノイドがありますが、鼻づまりの原因となります。口蓋扁桃に繰り返し炎症が起きると、発熱、咽頭痛のほか心臓、腎臓、関節、皮膚など体の他の部位にも悪影響を及ぼすことがあります。また扁桃やアデノイドの肥大は睡眠時呼吸障害の原因ともなります。耳下腺や顎下腺などの唾液腺の病気には、ドライマウス(口腔内の乾燥)を起こすものから、良性の腫瘍やがんも認められます。口腔・咽頭の病気の診断と治療を受けるためには、耳鼻咽喉科を受診してください。

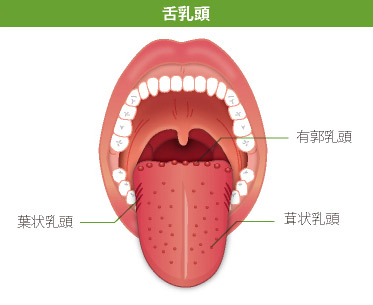

われわれは物をたべるときに味を感じますが、これは食物の中に含まれている味の成分が唾液に溶けて、口の中にある味を感じる細胞(味細胞)が甘味、塩味、苦味、酸味、旨味を感じるためです。この5つを基本味といい、これらの組み合わせによってさまざまな味覚が生まれます。味細胞の多くは、舌表面の舌乳頭(ぜつにゅうとう)という小さなふくらみにある味蕾(みらい)の中にあります。このため、唾液の出が悪くなったり、舌の炎症があったり、味細胞の働きが悪くなったりすると、味覚の障害が起こります。

舌の表面には、有郭乳頭(ゆうかくにゅうとう)、葉状乳頭(ようじょうにゅうとう)、茸状乳頭(じじょうにゅうとう)などのふくらみがあります。これらのふくらみの表面には味細胞をもつ味蕾(みらい)がたくさんあります。