はじめに

人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の1つで、聴覚障害があり補聴器での装用効果が不十分である方に対する唯一の聴覚獲得法です。人工内耳は、その有効性に個人差があり、また手術直後から完全に聞こえるわけではありません。人工内耳を通して初めて聞く音は、個人により様々な表現がなされていますが、本来は機械的に合成された音です。しっかりリハビリテーション(注)を行うことで、多くの場合徐々に言葉が聞き取れるようになってきます。このため、術後のリハビリテーションが大切です。また、リハビリテーションには、本人の継続的な積極性と、家族の支援が必要です。

*(注)「ハビリテーション」の方が表現として適切な場合もありますが、本文では混乱を避けるため「リハビリテーション」で表現を統一させていただきます。

人工内耳をよりよく理解していただくために、まず聞こえの仕組みについて説明します。

聞こえの仕組み

| 図1 |

|

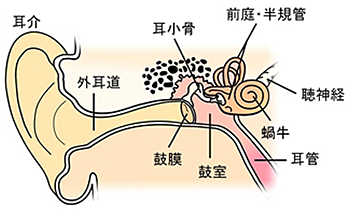

図1は、耳の構造の模式図です。耳の入り口には外耳道があり、奥に鼓膜があります。鼓膜の奥は中耳、さらに奥には、内耳と呼ばれる組織があります。内耳には音を聞くための蝸牛と、身体の平衡感覚をつかさどる前庭・半規管と呼ばれる部位があります。鼓膜に入った音を蝸牛に有効に伝えるために、中耳には耳小骨と呼ばれる小さな骨が3個あり、鼓膜と蝸牛との橋渡しをしています。外耳道から入った音は、鼓膜を振動させ、耳小骨を通って蝸牛に伝わります。蝸牛にはコルチ器と呼ばれる重要な器官があり、有毛細胞と呼ばれる感覚細胞があります。音の振動が蝸牛に伝わり、蝸牛の有毛細胞に機械的な刺激が加わると、細胞が興奮して電気信号に変換されます。この信号は聴神経へ伝わりさらに脳へ伝えられて音や声として認識されます。

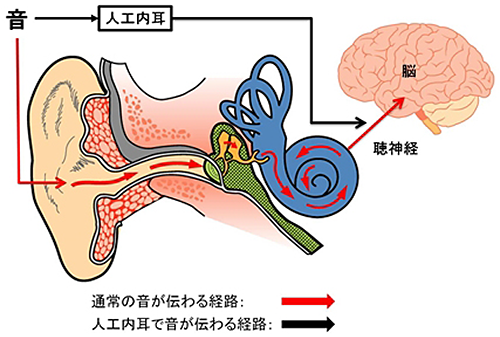

鼓膜や耳小骨に問題があって起こっている難聴は、手術などの処置によって改善可能な場合があります。しかし、蝸牛が傷んでしまっている難聴は、機能を回復するのは、今の医学では困難です。人工内耳は、音を電気信号に変え、蝸牛の中に入れた刺激装置(電極)で直接聴神経を刺激する装置です(図2)。

| 図2 |

|

人工内耳から聴神経に送り込める情報量は正常の有毛細胞を介する場合よりはるかに少なく、したがって人工内耳を使って限られた情報で言葉を理解するためには、言葉の中に含まれる音情報のうち重要な特徴を選択して蝸牛に送り込む必要があります。

人工内耳のシステムと原理

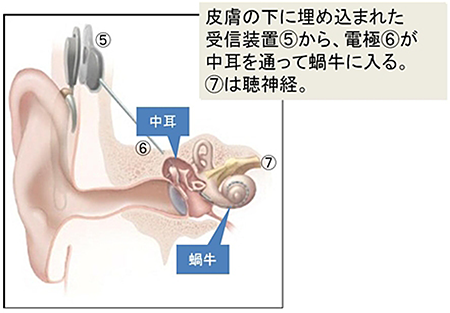

人工内耳は、手術で耳の奥などに埋め込む部分と、音をマイクで拾って耳内に埋め込んだ部分へ送る体外部とからなります。体外部は耳掛け式補聴器に似た格好をしているものが主体(図3-A)ですが、近年、耳に掛けず側頭部に取り付けるコイル一体型の体外装置も製品化されています(図3-B)。

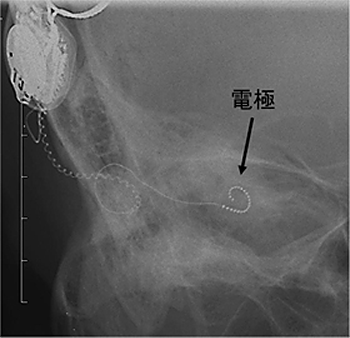

マイクで集めた音は、音声処理部(スピーチプロセッサとよびます)で電気信号に変換され、その信号がケーブルを通り、送信コイルを介して耳介の後ろ(側頭部)に埋め込んだ受信装置へ送られます。送信コイルは磁石で頭皮を介して受信装置と接しています。受信装置に伝わった信号は蝸牛の中に埋め込んだ電極から聴神経を介して脳へ送られ、音として認識されます(図3、4)。実際に蝸牛に電極が入ったレントゲン写真を図5に示します。

2014年には低周波数の聞こえが残っている人に対して、低周波数の聞こえを温存し、「低周波数の音は補聴器(または裸耳)で、高周波数の音は人工内耳で聞き取る」というコンセプトの残存聴力活用型人工内耳(EAS -Electric Acoustic Stimulation-またはハイブリッド型人工内耳)も登場しました。

| 図3-A |

|

| 図3-B |

|

| 図4 |

|

| 図5 |

|

人工内耳の適応

保険適応基準を簡単に説明すると、成人に対する人工内耳が適応となるのは、ご自身の耳ではほとんど音を認識できない重度難聴の方や、高度難聴以上の難聴があり補聴器を装用しても言葉の聞き取りが不十分な方です。小児に対する人工内耳は、原則体重8kg以上または年齢1歳以上の方で、重度難聴もしくは、補聴器を装用しても音や言葉の聞き取りが不十分な場合に適応となります。残存聴力活用型人工内耳は250Hz以下の周波数においてある程度の聴力が保たれている方が対象となります。

雑音環境での言葉の聞き取りや、音の方向感などは、片耳で聴いた時に比べ両耳で聴くことにより向上することが知られており、両耳に人工内耳を装用して聴くことが有用な場合においては、成人、小児共に人工内耳の両耳装用も認められています。

成人の適応基準として年齢の上限はありません。多くの場合、人工内耳手術は全身麻酔下に行うため、全身麻酔が行えるような全身状態が求められます。また、本人の術後のリハビリテーションに対する意欲が大事です。人工内耳手術はあくまでも聴覚(再)獲得のスタート地点に過ぎません。術後のリハビリテーションを長く継続することで次第に言葉が理解できるようになることが期待されます。

小児に対する人工内耳では、人工内耳手術は聴覚や音声言語獲得のスタートになるため、ハビリテーションが重要です。そのため適応基準においても、聴力や年齢などの医学的条件以外に、手術前から術後の療育に至るまで、家族および医療施設内外の専門職種との一貫した協力体制がとれていることを人工内耳手術を選択する際の前提条件としています。ご家族を中心に複数の専門機関での一貫した支援体制を整えることが大切です。手術や術後の人工内耳の調整を行う医療機関、日常生活での人工内耳を用いた聴覚活用を指導してくれる療育機関『特別支援学校(聴覚障害:ろう学校)、児童発達支援センター/事業所(旧難聴児通園施設)、療育を行う医療機関など、異なる複数の制度を用いた施設があります』、そして家族や養育者の忍耐強い支援、この3本の柱が重要です。これらの連携体制がうまくいくことが、人工内耳を十分に活用できるための大切な力になります。

人工内耳の機器や手術法の進歩に伴い、適応基準は年々見直し更新されています。最新の保険適応基準の詳細に関しては、2017年に更新された成人人工内耳手術適応基準(2017)(本ホームページ参照)、2022年に更新された小児人工内耳適応基準(2022)(日本耳科学会ホームページ参照)、および2023年に更新された残存聴力活用型人工内耳EAS適応基準(2023)(日本耳科学会ホームページ参照)をご参照ください。

小児の先天性難聴

新生児1000人に1人の割合で中等度以上の両側難聴をもつお子さんが生まれて来ます。難聴の早期発見のために新生児聴覚スクリーニングが実施されています。新生児聴覚スクリーニングで要精密検査(リファー)とされた場合、「新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関」での検査が必要になります。新生児聴覚スクリーニングから続く精密聴力検査を行う第一の目的は、難聴があるかどうかを知ることにあります。精密聴力検査の結果で、難聴があることや難聴の程度がわかったら、どのような方針でお子さんを育てていきたいか、ご家族や養育者を中心に考えていきます。音声言語や手話など、どのようなコミュニケーション方法を選択する場合においても、難聴の有無を知ることが、お子さんのこれからのコミュニケーションやことばの獲得に有効であり、難聴に対する早期介入の第一歩になります。

両耳の難聴であることがわかった場合、なるべく早期に補聴器装用を開始することが今後の聴覚活用や音声言語獲得において非常に有用であることが示されています。

近年、難聴の原因遺伝子が同定されるようになり、遺伝子の変化による難聴は、先天性難聴の原因として最も多いことがわかってきました。2012年からは、代表的な難聴の原因となる遺伝子変化の検査を保険で行うことが可能となり、年々検査範囲が拡大しています。原因遺伝子を同定することで、難聴の正確な原因診断ができ、今後の難聴の進行や難聴以外の症状の出現が予想でき、今後の治療や介入方針決定に対しても有用になる場合があります。

新生児聴覚スクリーニングによる早期発見、精密聴力検査等による早期診断、補聴器装用やコミュニケーション方法の獲得に向けた早期介入が、お子さんやご家族にとって多くの有用性をもたらすことが期待されています。

人工内耳の術前検査

聴力レベルから人工内耳が望ましいと判断された場合、医学的に必要な検査をいくつか選んで行います。代表的なものを以下に示します。

CT検査

中耳、内耳の状態をチェックするためにCTが必要です。活動性の中耳炎があると、手術適応とはなりません。この場合、まず先に中耳炎の手術をするか、中耳炎が落ち着くことを待って人工内耳の手術をする場合もあります。

MRI検査

髄膜炎や中耳炎などでは、蝸牛がふさがっていて電極を挿入するスペースが存在しないことがあります。事前にこのスペースがあるかどうかを確認する手段として、MRIが適しています。また蝸牛神経の状態や内耳奇形の有無の判定にも重要です。

平衡機能検査

内耳には、聞こえを司る蝸牛のほかに、身体のバランス(平衡機能)を司る前庭や半規管もあり、蝸牛と前庭・半規管はつながっています。人工内耳手術では蝸牛に電極を挿入するため、蝸牛につながっている前庭や半規管にも影響が出て、手術後にめまいを生じる可能性があります。いくつかの検査法を組み合わせ、平衡機能を総合的に調べることで、術後に生じるめまいについてある程度予測ができます。

人工内耳術後の注意点

人工内耳はマグネットを使用しているため、他の医療機器等との併用に注意が必要な場合があります。MRI検査は強い磁気が生じますので人工内耳手術後には注意が必要です。昔の人工内耳はMRI非対応のものもあります。最新の人工内耳はMRI対応になっていますが、機器によりMRI撮影時の条件や制限(MRIの使用磁気の程度、頭部に包帯を巻く等の前処置の必要性、等)が加わる場合もあります。手術や治療に用いる電気メス、神経刺激器などの使用も制限されます。医療機器併用に当たっては、事前に必ずご自身の人工内耳に関して医療機関等にご確認下さい。電子レンジや、電磁調理器、IH炊飯器など、ほとんどの家電製品の使用による人工内耳への影響はまず心配ありません。

日本での人工内耳手術件数の推移

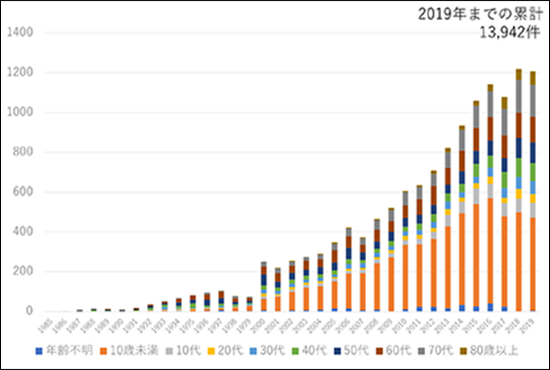

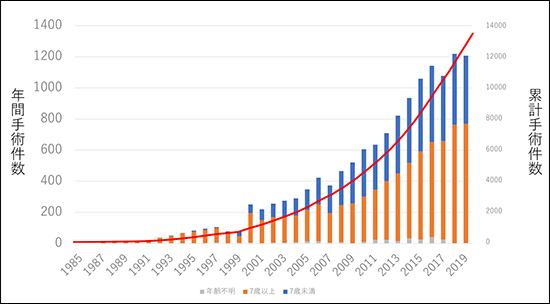

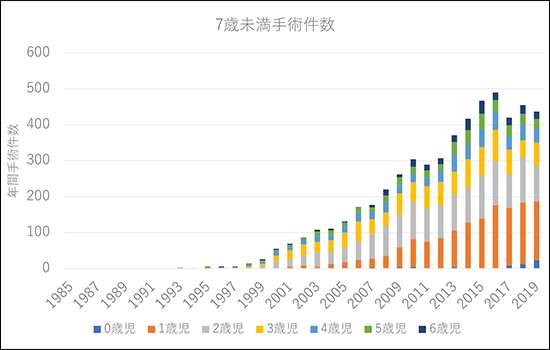

図6は人工内耳手術が開始された1985年から2019年までの毎年の人工内耳手術件数(累計13942件)を表しています。年毎の増減はありますが、平均すると年々施行症例が増加しており、とくに7歳未満の小児例と60歳以上の高齢者の症例の増加が顕著です。2019年までの約10年間で、人工内耳の手術件数は2倍以上に増加しました。2019年の手術件数を人口100万人当たりに換算すると、10名弱となります。2011年におけるヨーロッパ諸国での人口100万人当たりの人工内耳患者数は、人工内耳に積極的な国においては15-30名程度、消極的な国では5名程度となっており(*)、本邦で人工内耳の手術を受ける方は、諸外国と比べ依然として多いとはいえません。人工内耳手術における7歳未満の小児の割合は毎年増加傾向にあります(図7)。図8は図7の7歳未満で人工内耳手術を受けた小児の年齢別手術件数を示したものです。これをみると人工内耳手術年齢の低年齢化が進んでいることが分かります。(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会人工内耳症例データベースより)

(*):Raeve and Hardeveld Prevalence of cochlear implants in Europe: What do we know and what can we expect? Journal of Hearing Science 9-16, 2013

図6

図7

図8

おわりに

人工内耳を用いた聴覚活用の有効性が認知されるようになり、残存聴力活用型人工内耳の開発・両側人工内耳の導入などもあって人工内耳手術件数は年々増加しており、現在日本では年間1000例超の手術が行われるようになりました。新生児聴覚スクリーニングの導入・聴力検査機器・遺伝子検査の進歩などにより難聴の早期発見・診断も可能となり小児先天性難聴者に対する人工内耳の低年齢化も進んでまいりました。しかしながら、それ以上に人工内耳医療には根気強い継続的なリハビリテーションが重要で、特に先天性難聴児の場合は、乳幼児期早期から支援を行ってゆく社会的背景の確立が重要です。

人工聴覚器手術実施施設一覧(日本耳科学会ホームページ参照)

2023年11月1日改訂