メニエール病

難聴、耳鳴、耳のつまり感などの聴覚症状を伴うめまいを繰り返す病気です。聴こえはめまいの前後に悪くなり、めまいがよくなるとともによくなりますが、発作を繰り返すにつれて悪化していくケースもあります。時にはめまい、あるいは聴覚症状のどちらか一方だけが増悪を繰り返す非定型例もあります。この疾患は、意識消失、手足のしびれなど、脳の障害を思わせる症状を伴うことはありません。内耳のリンパ液が過剰な状態(内リンパ水腫)により症状が引き起こされますが、その誘因として種々のストレスが関与していると考えられています。診断および経過観察には、聴力検査と眼の動きを観察する眼振(がんしん)検査が必要なため、耳鼻咽喉科を受診してください。治療は、生活指導と内リンパ水腫を軽減させるための薬などを使いますが、治りにくい場合は手術あるいは平衡機能訓練を行うこともあります。

良性発作性頭位めまい症

めまい疾患の中でもっとも多く、特定の頭の位置や頭を動かすこと(例えば寝返り、起床時、臥床時など)により誘発される回転性めまいです。めまいは数秒から数十秒でおさまり、難聴や耳鳴は伴いません。内耳にある耳石器(じせきき)の耳石の一部がはがれて半規管(はんきかん)の中を浮遊し、頭の動きで移動するためにめまいが起こります。眼の動きを観察しながら、頭を動かせて実際にめまいを誘発させることにより、はがれた耳石のある場所を特定することができます。多くの場合、はがれた耳石を元の位置に戻す耳石置換(ちかん)法によりめまいを改善させることができます。診断さえつけば治しやすい病気なので、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。

中枢性めまい

めまいがすると脳に異常が起きたのではないかと心配される方が多いと思いますが、実際には脳疾患によるめまいは比較的少数です。めまいの他に、意識障害、ことばの障害、運動麻痺、知覚麻痺、激しい頭痛などを伴う場合は脳卒中の可能性も考慮した検査が必要になります。救急車を呼ぶなどの対応をしてください。脳神経内科や脳外科が担当します。

- 脳卒中(急性脳血管障害)・・・脳の中で、小脳や脳幹は体のバランスを保つ上でとくに重要な働きをしており、この部位の出血や梗塞によりめまいが生じます。

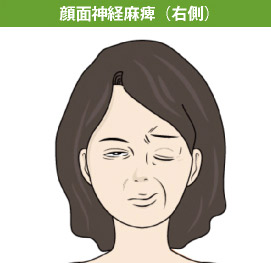

顔面神経麻痺

顔面神経麻痺を引き起こす疾患として代表的な「ベル麻痺」「ハント症候群」は、体内に潜在しているヘルペスウイルス属が原因であることが分かってきました。ある日突然、目が閉じられない、水を飲むと口からこぼれる、といった症状が出現します。顔の表情に関わる症状の他に、音が響く、涙が出にくい、耳が痛い、聞こえが悪くなる、めまいがするといった症状を伴うこともあります。顔面神経麻痺は自然に回復する場合もありますが、診断・治療が遅れた場合や重度の場合は後遺症(顔面のこわばり、筋力低下、意図しない目や口の閉鎖:図)が残ることがあります。治療は、神経損傷の原因となっているウイルスの活動を抑え、浮腫による神経圧迫を除く薬物療法が主体となり、重症例に対しては手術を行います。また、後遺症を予防するリハビリテーションも大切です。顔面神経は耳の奥を走っているので、診療は耳鼻咽喉科が担当します。