難聴に対する治療として、鼓室形成術をはじめとした中耳・外耳手術があります。しかしながら、難聴の種類、病状によってはこれら中耳手術の対象とならない、もしくは手術を受けても実用的な聴力まで改善・回復しない場合があります。また難聴者には手術を希望しない権利も保障されなくてはいけません。これまではこのようなケースに対しては、気導・骨導補聴器が選択しうる対処方法となっておりました。しかし近年、国内外で新しい聴覚補償機器が開発され、従来の気導・骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない、または、装用によって生じるトラブルにより装用そのものが難しい方に対して新たな選択肢が提供されております。このような状況下で自分が望む機器の知識を得て、選択をするために、近年開発された新たな聴覚補償機器について紹介します。

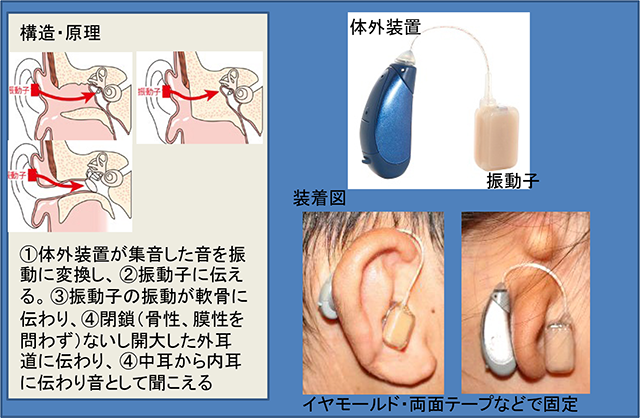

1.軟骨伝導補聴器

軟骨を介して音を増幅し、中耳を介して内耳に音を伝える機器です。これまでの気導補聴器または骨導補聴器同様手術の必要はありません。軟骨に音を伝えるため、生まれつき外耳道が形成されていない方や耳漏などの理由により外耳道内に装置を挿入・留置することができない方でも使用できます。骨導と異なり皮膚を強く圧着する必要がなく、装用感がよく、固定のためのヘッドバンドが不要で、審美性に優れているのが特徴です。機器の特性上、高度・重度難聴では効果が不十分なこともあります。

2.骨固定型補聴器(Baha®システム)

頭蓋骨にインプラントを手術的に埋め込みます。体外装置をインプラントに装着することで頭蓋骨に振動を直接伝え、頭がい骨内にある内耳に直接音を伝達する機器です。生まれつき外耳道が形成されていない方や、耳漏などの理由により外耳道内に装置を挿入・留置することができない方でも使用が可能です。手術はインプラントを埋め込むだけなので、比較的短時間で、重篤なリスクなく行うことができます。インプラントを介して直接骨に音を伝えることができるため、従来の聴覚補償機器に比べて高い音まで明瞭に音を聞くことが期待できます。また、骨導補聴器と異なり皮膚に強く圧着する必要がなく、装用感がよいのが特徴です。機器の特性上、高度・重度難聴に対しては効果が不十分な場合があります。インプラントの一部が頭部に突出するため感染予防のため保清などの日々のメンテナンスが必要となります。対象となる難聴のレベル、病態についての詳細は耳科学会ホームページをご覧ください。

適応基準リンク:骨固定型補聴器(Baha®システム)の適応(2023) https://www.otology.gr.jp/common/pdf/baha2023.pdf

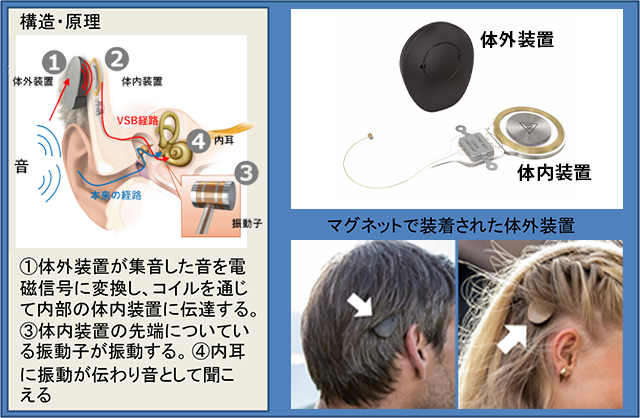

3.人工中耳VSB(Vibrant Soundbridge®)

中耳内にある耳小骨または、内耳の入り口(正円窓膜)に音を伝える装置(振動子)を手術によって装着し、それを制御する機器を頭部の皮下に埋め込みます。体外装置を頭部皮下に埋め込んだ装置の上に磁石を用いて装着することで耳小骨または正円窓膜から音を内耳に伝達する機器です。内耳により近い場所で刺激をすることができるため、従来の聴覚補償機器と比べてよりクリアな音質が期待できます。手術は中耳・正円窓膜もしくはアブミ骨に振動子を装着する必要があるため、手術に要する時間・難易度は骨固定型補聴器に比べ高くなります。機器はすべて埋め込まれているので保清といったメンテナンスは必要がありません。一方、機器の故障・振動端子のずれ、装置周囲の感染が起こった場合は再手術が必要となることがあります。機器の特性上、高度・重度難聴に対しては効果が不十分な場合があります。対象となる難聴のレベル、病態についての詳細は耳科学会ホームページをご覧ください。

説明(マニュアル)リンク:耳科学会HP

https://www.otology.gr.jp/common/pdf/vsb_manual.pdf

4.人工内耳

電気刺激を発する電極を内耳に埋め込み、これを制御する装置を頭部の皮下に埋め込みます。磁石を用いて頭部皮下に埋め込んだ装置に対外装置を接続し、音を電気刺激に変換し、聞こえの神経に直接伝達します。高度難聴で、各種補聴器・埋め込み型骨導補聴器・人工中耳といった聴覚補聴機器を用いても十分な言葉の聞き取りが得られない難聴の方や重度の難聴の方が対象となります。ほかの装置と異なり電気刺激で聞こえの神経に音を伝えますので、人工内耳からの音に慣れ、聞き取りがよくなるまでに、個人差がありますが、時間がかかります。人工中耳同様、日々のメンテナンスの必要はありませんが、体内の機器の故障・周囲に感染が起こった場合は再手術で体内器の交換が必要となることがあります。対象となる難聴のレベル、病態についての詳細は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページをご覧ください。

説明リンク:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会HP

https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=3

適応基準リンク:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会HP

https://www.jibika.or.jp/modules/committees/index.php?content_id=105

5.まとめ

それぞれの聴覚補償機器には適応となる聴力、病状があり、それぞれの装着メリット・デメリットがありますので担当医とよく相談の上選択するようにしましょう。

日本耳科学会、日本聴覚医学会合同ワーキンググループ「骨固定型補聴器、骨導補聴器、軟骨伝導補聴器等の適正使用に関するWG」 2018年11月