難聴と診断されたお子さんの育ちについて

- 「要精密検査」を伝えられたご家族や保護者の方々へ

- 精密検査で「難聴」の診断を伝えられたご家族や保護者の方々へ

- ことばを育む手法の選択肢について

- 人工内耳を使った難聴児療育のロードマップ

- 軽度・中等度難聴のお子さんの日常

小児人工内耳適応基準(2022)について

これは養育者が音声言語をお子さんのコミュニケーションの方法として選び、それを獲得するために人工内耳を利用しようと考えるときの基準を示すものです。言語に関しては音声も手話も同等に扱われる(2001年WHO国際生活機能分類、2006年国連障害者権利条約・2014年本邦批准)ことから、2022年2月に厚生労働省は「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を示しています。この方針に従い、聴覚障害児を持つ養育者は多様な考え方があることを十分に知り、音声、手話、あるいはその両方をお子さんの言語として選ぶことができるように配慮されることとなっています。

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

福祉医療・乳幼児委員会

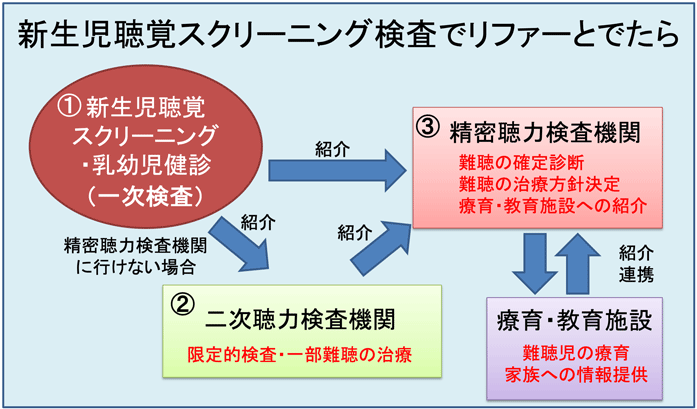

新生児聴覚スクリーニング後・乳幼児健診後の聴力検査機関一覧

北海道地区

| 北海道 |

(特に断りがない場合、診療科は「耳鼻咽喉科」になります)

小児人工内耳フォローアップ可能医療施設リスト

人工内耳を装用しておられるお子様、ご家族の方々へ

人工内耳をお使いのお子様が転居・進学・就労されるにあたり、手術を受けた医療施設を離れても適切なマッピングや修理、機器更新などが継続して受けられるよう、小児人工内耳のフォローアップが可能な医療施設をリストアップしています。

リストアップされている医療施設においても、それまでの経緯や療育の内容、人工内耳のプログラムがわからないと対応することはできません。現在通っておられる医療施設の担当医師に必ずご相談の上、希望される医療施設への情報提供書を作成してもらってください。リストを見て自己判断での受診は控えましょう。

*国内で承認されている人工内耳メーカー3社のそれぞれ対応可能な年代に色付け、丸付けしています。

*アドバンストバイオニクス社はAB社と記載しています。

*病院を受診の際は、現在通っておられる病院の地域連携室で事前予約可能な場合が多いです。

*クリニック・医院を受診の際は、事前に電話等で尋ねてみることをお勧めします。

*実際のフォローアップを受けるまでに数回の受診が必要な場合があります。

*受け入れ条件等の詳細は備考欄もご参照いただき、正確な情報は医療施設にお尋ねください。

条件が変更されている場合もあります。

*リストは今後定期的に見直しを行っていく予定です。

北海道地区

| 北海道 |

(特に断りがない場合、診療科は「耳鼻咽喉科」になります)